22. September 2024 Abstimmung

Übersicht

Eidgenössische Vorlagen

Biodiversitätsinitiative

NEIN

Reform der beruflichen Vorsorge (BVG-Reform)

JA

Kantonale Vorlagen

Bildungsgesetz (Änderung vom 26. Februar 2024: Stipendien für vorläufig aufgenommene Ausländerinnen und Ausländer)

NEIN

Kommunale Vorlagen

Wahl einer Friedensrichterin oder eines Friedensrichters

Enrico Denicolà

Zu den Detailinformationen

Biodiversitätsinitiative

Eidgenössische Vorlage

Die Biodiversität, also die Vielfalt aller Lebewesen und Lebensräume, ist in der Schweiz zurückgegangen. Auch Landschaften und Ortsbilder sind unter Druck. Daher schützen Bund und Kantone Biotope, bedrohte Arten sowie wertvolle Landschaften und Ortsbilder. Sie pflegen Schutzgebiete und fördern die Biodiversität, auch in der Landwirtschaft. Der Bund investiert jährlich rund 600 Millionen Franken in die Erhaltung der Artenvielfalt. Zudem setzen Bund und Kantone einen Aktionsplan zur Förderung der Biodiversität um.

Den Initiantinnen und Initianten gehen diese Massnahmen zu wenig weit. Sie wollen die Natur, die Landschaft und das baukulturelle Erbe zusätzlich schützen. Die Initiative verlangt für die Biodiversität mehr Geld und mehr Schutzflächen. Und sie will insbesondere die Kantone stärker in die Pflicht nehmen, damit sie Landschaften und Ortsbilder bewahren. Zudem sollen die prägenden Elemente schützenswerter Biotope, Landschaften und Ortsbilder ungeschmälert erhalten werden. Schliesslich will die Initiative Natur, Landschaft und baukulturelles Erbe auch ausserhalb der Schutzgebiete schonen.

Abstimmungsfrage:

Wollen Sie die Volksinitiative «Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft (Biodiversitätsinitiative)» annehmen?

Die Bundesverfassung1 wird wie folgt geändert:

Art. 78a Landschaft und Biodiversität

1 In Ergänzung zu Artikel 78 sorgen Bund und Kantone im Rahmen ihrer Zuständigkeiten dafür, dass:

a. die schutzwürdigen Landschaften, Ortsbilder, geschichtlichen Stätten sowie Natur- und Kulturdenkmäler bewahrt werden;

b. die Natur, die Landschaft und das baukulturelle Erbe auch ausserhalb der Schutzobjekte geschont werden;

c. die zur Sicherung und Stärkung der Biodiversität erforderlichen Flächen, Mittel und Instrumente zur Verfügung stehen.

2 Der Bund bezeichnet nach Anhörung der Kantone die Schutzobjekte von gesamtschweizerischer Bedeutung. Die Kantone bezeichnen die Schutzobjekte von kantonaler Bedeutung.

3 Für erhebliche Eingriffe in Schutzobjekte des Bundes müssen überwiegende Interessen von gesamtschweizerischer Bedeutung vorliegen, für erhebliche Eingriffe in kantonale Schutzobjekte überwiegende Interessen von kantonaler oder gesamtschweizerischer Bedeutung. Der Kerngehalt der Schutzwerte ist ungeschmälert zu erhalten. Für den Moor- und Moorlandschaftsschutz gilt Artikel 78 Absatz 5.

4 Der Bund unterstützt die Massnahmen der Kantone zur Sicherung und Stärkung der Biodiversität.

Art. 197 Ziff. 122

12. Übergangsbestimmung zu Art. 78a (Landschaft und Biodiversität)

Bund und Kantone erlassen die Ausführungsbestimmungen zu Artikel 78a innerhalb von fünf Jahren nach dessen Annahme durch Volk und Stände.

1 SR 101

2 Die endgültige Ziffer dieser Übergangsbestimmung wird nach der Volksabstimmung von der Bundeskanzlei festgelegt.

Empfehlung von Bundesrat und Parlament: Nein

Für Bundesrat und Parlament geht die Initiative zu weit. Schon heute werden wertvolle Biotope, Landschaften und Ortsbilder geschützt, und die Biodiversität wird gefördert. Bei einer Annahme würden wichtige Anliegen wie die Energieversorgung, die Landwirtschaft oder die Siedlungsentwicklung zu stark eingeschränkt.

Empfehlung des Initiativkomitees: Ja

Für das Initiativkomitee ist die Zerstörung der Natur alarmierend. Auch schöne Landschaften und Ortsbilder würden zerstört. Die Folgen für Gesundheit, Wirtschaft und die Zukunft unserer Kinder seien gravierend. Die Initiative gebe Gegensteuer. Sie verpflichte Bund und Kantone, mehr für unsere Lebensgrundlagen zu tun.

Aus unserer Sicht ist der Initiativtext sehr allgemein formuliert und lässt den dannzumal Verantwortlichen viel Spielraum offen, der wirtschaftliche Überlegungen kaum mehr Raum lassen würde.

Die Initiative ist abzulehnen.

Paul Studer

BVG-Reform

Eidgenössische Vorlage

Die BVG-Reform ist ein relativ schwer verständliches Thema. Sie besteht aus 3 verschiedenen Themen die miteinander korrespondieren, aber alle auf andere Art in die Berechnungen einwirken. Jede Massnahme für sich ist leicht verständlich, kompliziert wird es erst mit den aufeinander treffenden Auswirkung.

- Senkung des Koordinationsabzuges

- Flachere Staffelung der Altersgutschriften

- Senkung des Mindest-Umwandlungssatzes von 6,8% auf 6,0%

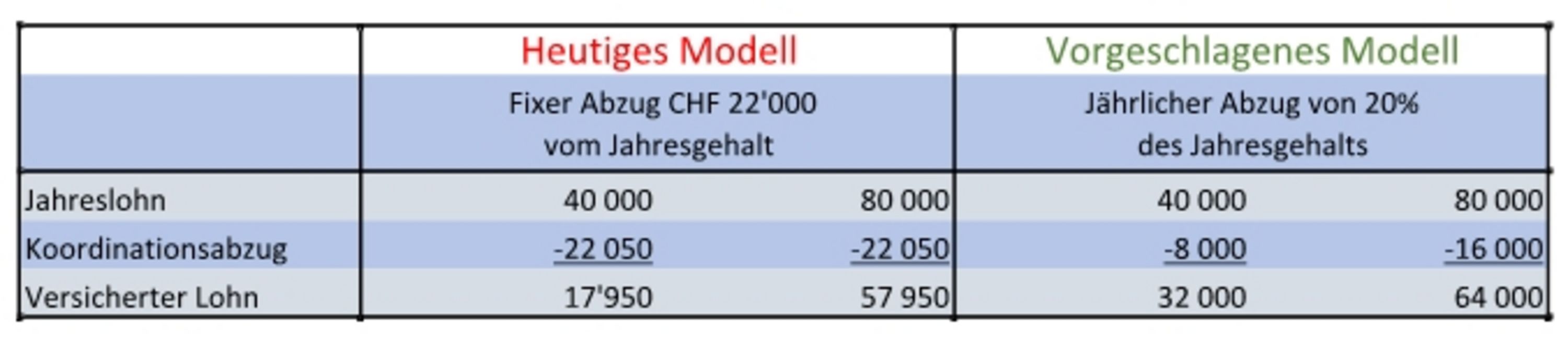

Senkung des Koordinationsabzuges

Ab Eintrittsalter 25 werden dem Versicherten Sparbeiträge vom Gehalt abgezogen und einer vom Arbeitgeber beauftragten Pensionskasse als Teil des zukünftigen Alterskapital einbezahlt. Mit der Einführung des BVG im Jahre 1984 wurde aber auch beschlossen, dass ein Minimum von CHF 22'050 des Jahreslohnes nicht versichert wird (der sogenannte Koordinationsabzug). Dieser fixe Betrag wird vom effektiven Gehalt in Abzug gebracht und nur von der Differenz der Sparbeitrag erhoben. Es wird nur ein Jahresgehalt bis CHF 88'200 versichert, was bedeutet, dass in diesem Fall der Sparbeitrag auf CHF 66'150 begrenzt ist.

Dieser fixe Koordinationsabzug soll zu Gunsten einer variableren Lösung aufgehoben werden. Neu wird man schon bei einem Jahreslohn von CHF 19'845 Sparbeiträge in die BVG einzahlen müssen. Neu sollen aber auch nur noch 20% des Lohnes als Koordinationsabzug angerechnet werden. Damit werden auch Geringverdiener die Möglichkeit haben, ihr Alterskapital zu äufnen. Neu werden zudem bei mehreren Jobs die Löhne summiert.

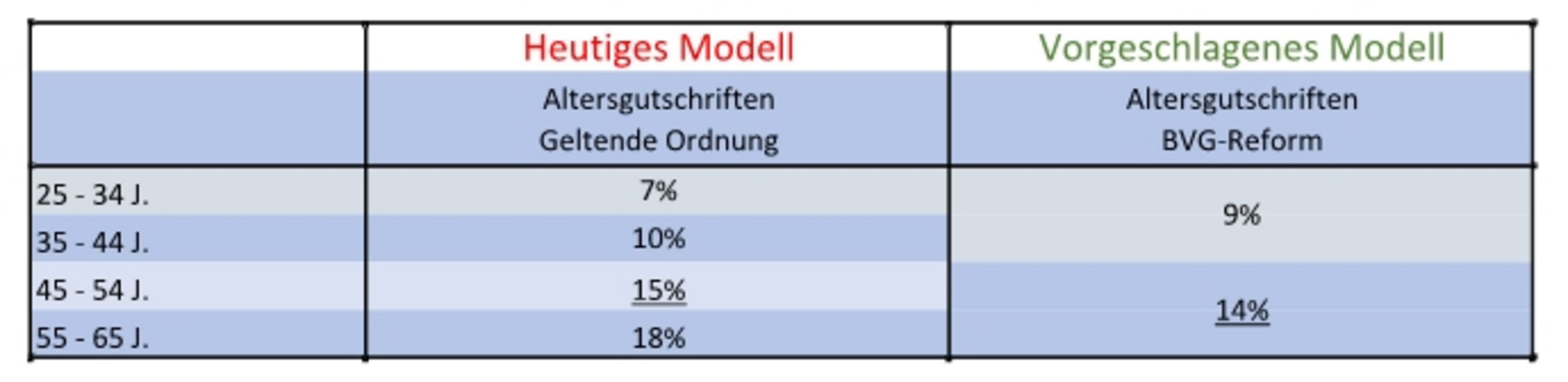

Flachere Staffelung der Altersgutschriften

Vom Einkommen werden in der Regel während 40 Jahren (ab Alter 25 bis 65) Sparbeiträge einbehalten, die zur Bildung des Alterskapitals in eine Pensionskasse einbezahlt werden. Um die junge Generation von hohen Beiträgen zu verschonen, wurde die Beitragshöhe alle 10 Altersjahre erhöht (von7% bis 18%). Dies führte allerdings zum Nachteil, dass die älteren Berufstätigen für die Arbeitgeber zur finanziellen Last wurden, da sie ja die Hälfte dieser Spareinlagen finanzieren.

Diesem Nachteil will die BVG-Reform entgegentreten. Die Beitragszahlungen sollen nur noch 9% und 14% betragen. Das entlastet die ältere Generation und die Arbeitgeber, dafür werden die Beiträge für die junge Generation um 2% erhöht.

Das hat einen aussergewöhnlich guten Effekt auf die Verzinsung, denn mit der angestrebten Änderung erhöhen sich die Zinsgutschriften, die dem Alterskapital zugeschrieben werden mit dem gesetzlichen Mindestzinssatz von 1,25%, um rund 30%.

Senkung des Mindest-Umwandlungssatzes von 6,8% auf 6,0%

Das augenscheinlichste Thema der BVG-Reform ist aber die Senkung des Mindest-Umwandlungssatzes von 6,8% auf noch 6,0%.

Mit dem heute gültigen Umwandlungssatz ist das Alterskapital nach 15 Jahren aufgebraucht. Bei einem Umwandlungssatz von 6,0% ist das Alterskapital nach 17 Jahren aufgebraucht, d.h. es reicht bis zum Alter von 82 Jahren. Die Lebenserwartung im Jahr 2022 liegt bei Männern in der Schweiz bei 81,6 Jahren, bei Frauen sind es immerhin 85,4 Jahre.

Dieser Berechnung liegt zugrunde, dass das Alterskapital ab 65 ebenfalls zum gesetzlichen Mindestzinssatz von 1,25% verzinst wird

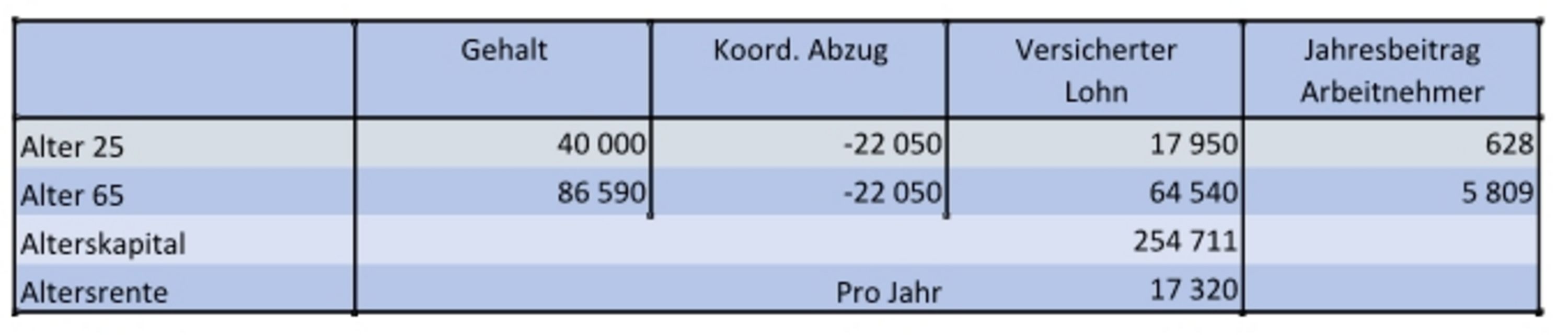

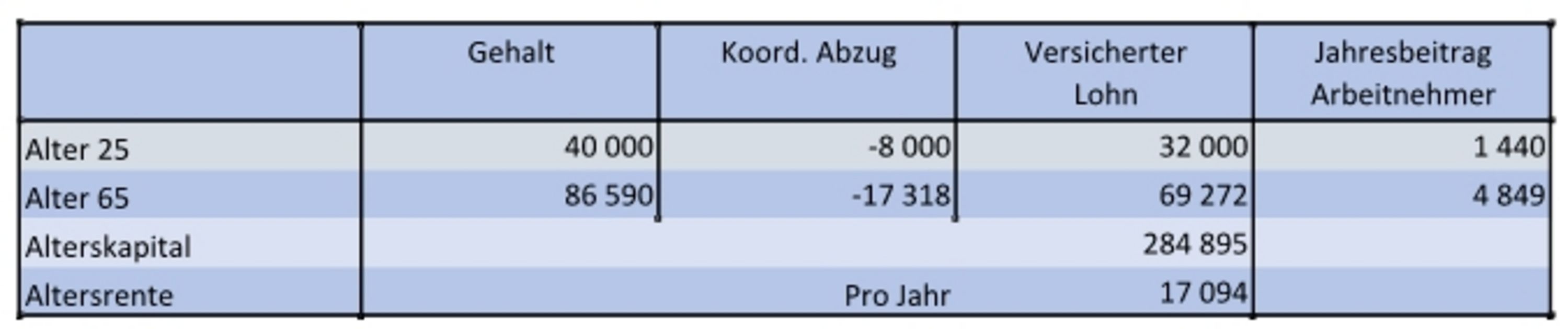

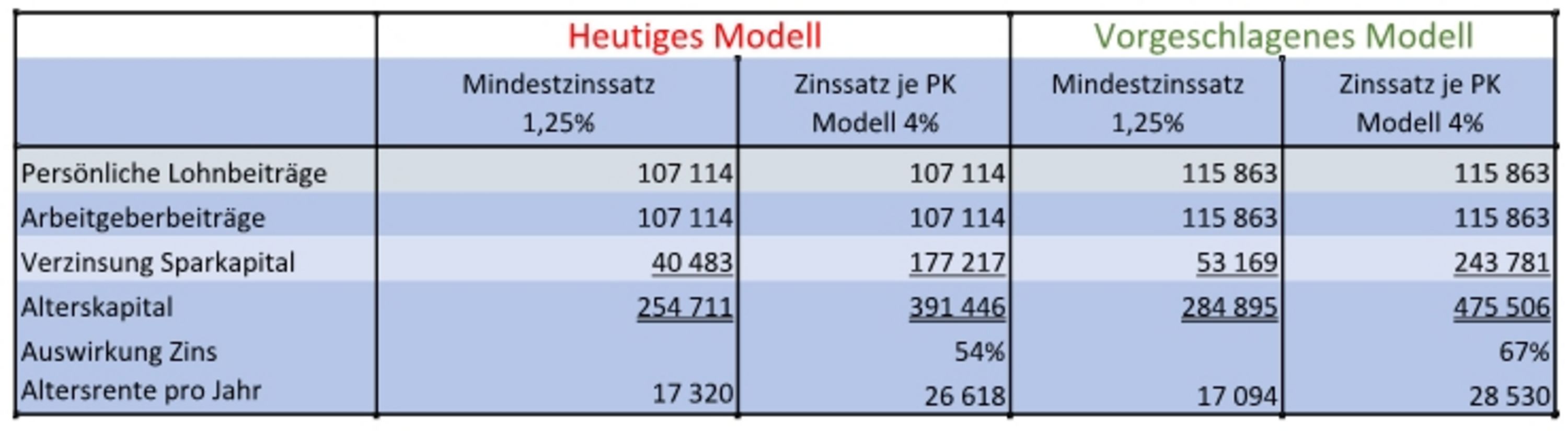

Wie sich diese 3 Komponenten auf das Alterskapital auswirken, zeigen die untenstehenden Grafiken:

Das heute gültige BVG-Modell

Für die Höhe des Alterskapitals - und damit die jährliche Rente – spielt aber die Rolle des Zinssatzes eine erhebliche Rolle. Wird der Zinssatz nur schon von 1,25% auf 4% erhöht, ergibt sich eine Verbesserung der Rente um etwa 54% bei heutiger Rentenberechnung. Mit der BVG-Reform steigt dieser Wert auf über 67%. Der Grund dafür ist, dass mit der BVG-Reform schon in jungen Jahren mehr Sparkapital gebildet wird, das entsprechend mehr Zinsen abwirft.

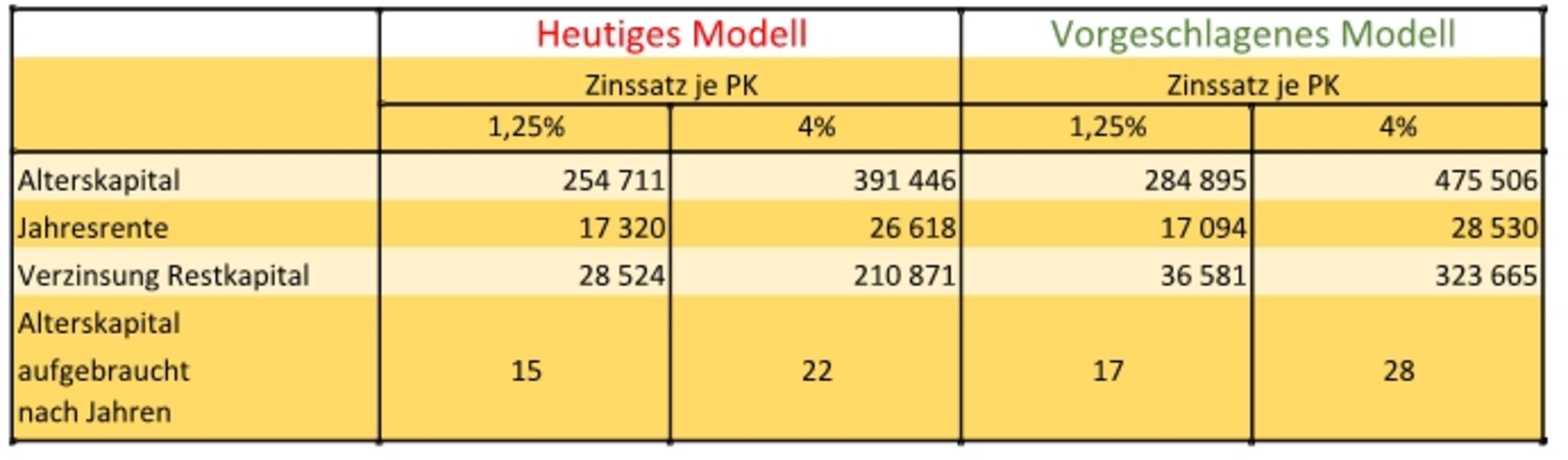

Kapitalrechnung nach Erreichen des Rentenalters

Schattenrechnung

Mit dem Eintritt ins Rentenalter wird aufgrund des angesparten Alterskapital und dem dannzumal gültigen Umwandlungssatz die Altersrente berechnet. Diese bleibt unverändert bis zum Lebensende bestehen.

Mit welcher Anlagestrategie die Pensionskasse mit dem Alterskapital umgeht, muss den einzelnen Rentner eigentlich nicht interessieren, denn auch wenn eine einzelne Pensionskasse in Konkurs gehen würde, springt der Sicherheitsfonds für sie ein.

Für die Pensionskasse und den Staat ist aber von Bedeutung, zu welchen Konditionen sie das Alterskapital anlegen können. Dazu die folgende Grafik:

Können die Pensionskassen das angesparte Altersguthaben nur zu 1,25% anlegen, reicht das Alterskapital für knapp 15 Jahre, mit der Rentenreform sind es 17 Jahre. Das ist eigentlich ungenügend im Hinblick auf die künftig wohl noch zunehmende Lebenserwartung.

Sollten die Pensionskassen das Altersguthaben inskünftig zu 4% verzinsen können, so verlängert sich die Eigenwirtschaftlichkeit auf 22, resp. 28 Jahre. Unter dieser Annahme kann aber mit gutem Gewissen argumentiert werden, dass keine Sparbeiträge von den Jungen zu den Alten fliessen müssen.

Fazit

Die Beiträge für die Arbeitnehmer und Arbeitgeber sind mit der Annahme der BVG-Reform höher, aber es steigt auch die Verzinsung des Sparguthabens an, was dazu führt, dass die Altersrente im Vergleich zur heutigen Variante erhalten bleibt.

Da die Pensionskassen in der Regel höhere Verzinsungen bieten als den gesetzlichen Mindestzins von 1,25%, wird die BVG-Reform für die Versicherten eindeutig zum besseren Rentenmodell.

Teilzeitarbeitende und im Niedriglohnbereich Beschäftigte profitieren von der BVG-Reform in jedem Fall, da sie dank tieferem Koordinationsabzug und früherer Verzinsung von Sparguthaben nicht mehr abgestraft werden.

Ältere Arbeitnehmer, die in jungen Jahren niedrige Sparbeiträge einbezahlt haben und mit der BVG-Reform im Alter nun ebenfalls niedrigere Beiträge einzahlen, werden mit einer Übergangsentschädigung kompensiert, so dass ihre Altersrente gesichert ist.

Paul Studer

Änderung des Bildungsgesetzes

Kantonale Vorlage

Am 22. September wird das Zürcher Stimmvolk über eine wichtige kantonale Vorlage entscheiden. Vorläufig aufgenommene Asylbewerber sollen künftig ohne Wartefrist sofort Stipendiengelder beziehen können. Die FDP lehnt die von Links-Grün forcierte Änderung des Bildungsgesetzes entschieden ab.

Flüchtlinge, die aufgrund von Asylausschlussgründen kein Asyl erhalten oder deren Asylgesuch bereits abweisen wurde, sollen künftig sofort Stipendien erhalten können. So wollen es die links-grünen Parteien, die die bisherige Wartefrist von fünf Jahren ersatzlos streichen wollen. Nicht anerkannte Flüchtlinge würden damit den anerkannten Flüchtlingen gleichgestellt werden. «Das geht in die falsche Richtung», sagt Filippo Leutenegger, Präsident der FDP Kanton Zürich. «Die vom Zürcher Kantonsrat mit 95 zu 76 Stimmen auf den Weg gebrachte Gesetzänderung verwischt die Grenzen zwischen anerkannten Flüchtlingen und Personen, deren Asylgesuch abgelehnt wurde, weil sie aus primär wirtschaftlichen Gründen in die Schweiz einwandern.»

«Einwanderung in die Bildungs- und Sozialsysteme verhindern»

Für die FDP ist der Fall klar: Es müssen weiterhin klare Regeln gelten. Eine Einwanderung in die Bildungs- und Sozialsysteme muss mit der Durchsetzung des Asylrechts verhindert werden. «Bildung ist ein wichtiger Bestandteil der Integration, es muss jedoch sichergestellt werden, dass unsere Bildungs- und Sozialausgaben denjenigen zugutekommen, die sie auch wirklich ein Bleiberecht haben», so Leutenegger. Wird ein Asylgesuch abgelehnt, so darf die Person nicht noch weiter integriert werden.

Die bestehende Wartefrist ist richtig und wichtig. Sie stellt sicher, dass Stipendien nur denjenigen zugutekommen, die in ihrem Heimatland mit Leib und Leben bedroht sind und den Leistungswillen haben, im Schweizer Arbeitsmarkt Fuss fassen zu wollen. Die gefährliche Aufweichung des bestehenden Rechts öffnet dem Missbrauch Tür und Tor. «Im schlimmsten Fall erhalten abgewiesene Asylsuchende ein Stipendium und können in der Folge nicht mehr ausgeschafft werden, obwohl sie unser Land verlassen müsste.» Die Bevölkerung wird mit der von Links-Grün forcierten Gesetzesänderung an der Nase herumgeführt und für echte, integrationswillige Flüchtlinge ist die schrittweise Aufweichung des Asylwesens ein Schlag ins Gesicht. Darüber hinaus eröffnet die angestrebte Gesetzesänderung nicht anerkannten Flüchtlingen die Möglichkeit, durch Stipendien und erweiterte Integrationsmasssnahmen im Land zu bleiben, was die Integrität und die Sicherheit der Gesellschaft gefährden könnte.

Klare Nein-Parole der FDP-Delegierten

Mit 113:2 Stimmen erteilten die FDP-Delegierten der Vorlage eine deutliche Abfuhr und empfehlen dem Zürcher Stimmvolk, am 22. September ein deutliches Nein zur Streichung der Stipendien-Wartefrist in die Urne zu legen. «Wir haben es in der Hand, dass die Spielregeln in unserem Asylsystem klar bleiben».

Filippo Leutenegger.

Friedensrichterwahlen

Kommunale Vorlage

In den vergangenen Jahrzehnten hat unsere Gemeinde stets eine geeignete Person aus der eigenen Bevölkerung in das Amt des Friedensrichters gewählt. Stets waren es Personen, die dieses Amt mit Interesse geführt haben und eine klaglose Arbeit geleistet haben. Jahrelang stellte die FDP die Friedensrichter, von Heinz Schmid über Cilio Gosteli bis Gabriela Kleiner.

Im Jahr 2021 setzte sich Fatma Bernegger (Mitte) gegen René Laemmel (SVP) im 2. Wahlgang durch. Fatma Bernegger wurde zwar von der FDP nicht unterstützt, aufgrund ihrer Ausbildung und kompetenten Erscheinen habe ich sie jedoch persönlich unterstützt.

Überraschend wurde die Fatma Bernegger dieses Frühjahr vom Bezirksgericht Dietikon "wegen wiederholter und grober organisatorischer Versäumnisse" abgesetzt. Nun gilt es den Posten für den Rest der Amtsdauer 2021 bis 2027 neu zu besetzen. Der erste Wahlgang ist auf 22. September 2024 angesetzt.

Wie die Gemeinde mitteilt, liegen für die Ersatzwahl zwei Wahlvorschläge vor. Neben Enrico Denicolà aus Geroldswil (SVP), der als Friedensrichter von Geroldswil und Weiningen einstweilen bis zur Wahl einer Nachfolge für Fatma Bernegger als stellvertretender Friedensrichter von Oetwil amtet, kandidiert auch Zehra Sirin aus Oetwil (parteilos) für das Amt.

Mit Enrico Denicolà kandidiert ein erfahrener Mann aus Geroldswil, der seit Jahren das Amt des Friedensrichter für die Gemeinden Geroldswil und Weiningen ausübt. Von keiner Seite gab es je Klagen oder Vorbehalte zu seiner Amtsführung.

Mit Zehra Sirin stellt sich eine Kandidatin für die Gemeinde Oetwil zur Wahl. Mit ihr würde die Tradition unserer Gemeinde weitergeführt, dass wir eine Person wählen, die nur Friedensrichterin für unsere Gemeinde wäre. Beruflich setzt sie sich mit Beratungen und Coaching ein. Fachwissen für das Amt eines Friedensrichters bietet der Kanton erst wieder mit dem Ende dieser Legislatur an.

Aufgrund des aussergewöhnlichen Scheiterns von Fatma Bernegger ist es wichtig, wieder Ordnung in dieses Amt zu bringen.

Für diese Aufgabe ist Enrico Denicolà die richtige Fachkraft, die für den Rest der Amtsdauer ohne Anlaufzeit die Friedensrichtertätigkeit mit Kompetenz ausüben kann.

Dabei dürfen wir aber nicht ausser acht lassen, dass bereits 2027 ein ordentlicher Wahlgang für die nächste 6-jährige Amtszeit stattfindet, die dann wieder unter neuen Bedingungen stattfinden kann.

Paul Studer